Аннотация:

ДНК-ОРИГАМИ САМОСБОРКА И АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРФОРИРОВАННЫХ НАНОПЛАСТИН В УСЛОВИЯХ СПОНТАННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

А. И. Аржанов, М. Е. Степанов, Т. В. Егорова, К. А. Магарян, Р. А. Акасов, Е. В. Хайдуков, А. В. Наумов

Полный текст (PDF), 529 просмотров

Аннотация:

Современные технологии фотоники всё чаще …

Современные технологии фотоники всё чаще имеют дело с наноструктурами различного химического состава и морфологии. ДНК-оригами является одним из наиболее перспективных методов коллоидного синтеза, поскольку его способность к самосборке позволяет создавать органические наночастицы с контролируемой геометрией. Однако остаётся открытым вопрос о том, как гибридизировать такие структуры с отдельными излучателями света для фотонных применений. В данной работе исследуется возможность спонтанного взаимодействия ДНК-оригами в форме параллелепипедных нанопластин (61×52×5,8 нм), содержащих прямоугольные апертуры (15×9 нм), с коллоидными квантовыми точками типа «ядро–оболочка» (CdSe/CdS/ZnS/олеиновая кислота). Характеризуется вероятность присоединения (~25 %), а также рассматривается геометрия одиночных гибридов ДНК/КТ с использованием атомно-силовой микроскопии и последующей глубокой 2D-деконволюционной обработки данных для коррекции.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАНОЭМУЛЬСИЙ В еЛИПОСОМАХ

И. А. Базуров, М. Ю. Королева

Полный текст (PDF), 184 просмотров

Аннотация:

eЛипосомы представляют собой прямые наноэмульсии, …

eЛипосомы представляют собой прямые наноэмульсии, инкапсулированные во внутреннем пространстве липосом. Основным вопросом при создании таких систем является понимание условий образования различных структур в ограниченном пространстве внутри липосом. В данной работе был предложен вариант расчета сил притяжения и отталкивания, действующих между каплей масла и внутренней поверхностью полой сферы, для моделирования устойчивости наноэмульсий во внутреннем пространстве eЛипосом. Движение и взаимодействие капель масла с внутренней поверхностью липосомы моделировалось с помощью метода динамики Ланжевена. Показано, что при низком заряде липосом, равном -10 мВ, капли масла адсорбируются на их внутренней поверхности, образуя структуры, которые могут быть названы обратными коллоидосомами. Если заряд капель масла в наноэмульсии также низкий и равен -10 мВ, то адсорбированные капли масла образуют участки с плотной гексагональной упаковкой на внутренней поверхности липосом. Если заряд капель масла в наноэмульсии высокий, равный -50 мВ, то адсорбированные капли масла, отталкиваясь друг от друга, располагаются на некотором расстоянии, формируя слой с разреженной упаковкой. Такие многокомпонентные системы, представляющие собой обратные коллоидосомы, являются перспективными носителями гидрофобных, гидрофильных и амфифильных лекарственных соединений.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ МЕТОДОМ ГКР-СПЕКТРОСКОПИИ

А. М. Буров, Е. В. Крючкова, Б. Н. Хлебцов, Е. Г. Завьялова

Полный текст (PDF), 223 просмотров

Аннотация:

Традиционные методы количественной идентификации бактерий …

Традиционные методы количественной идентификации бактерий требуют значительных временных затрат, что существенно ограничивает их оперативность. В данной работе предложена быстрая и простая методика определения числа бактериальных клеток S. aureus 209p и E. coli K12, меченных наночастицами разной морфологии (наностержни и нанозвёзды), модифицированных 4-нитротиофенолом на основе непрямой спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. Показана зависимость увеличения сигнала гигантского комбинационного рассеяния от количества бактериальных клеток, меченых наночастицами. Разработанная методика демонстрировала хорошую работоспособность как для варианта прямого измерения сигнала от свежеприготовленного комплекса, так и для осадка клеток после центрифугирования. Наиболее статистически достоверные результаты получены при использовании золотых нанозвезд в условиях прямого безосадочного измерения сигнала гигантского комбинационного рассеяния от комплекса с бактериями.

ПОЛУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПИКЕРИНГА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ ЗОЛЯМИ НИТРИДА УГЛЕРОДА И ОКСИДА ГРАФЕНА

А. И. Горшкова, А. Г. Нугманова, А. И. Звягина, Е. К. Уродкова, А.А. Михайлов, П.В. Приходченко, М. А. Калинина

Полный текст (PDF), 237 просмотров

Аннотация:

В работе предложен новый метод …

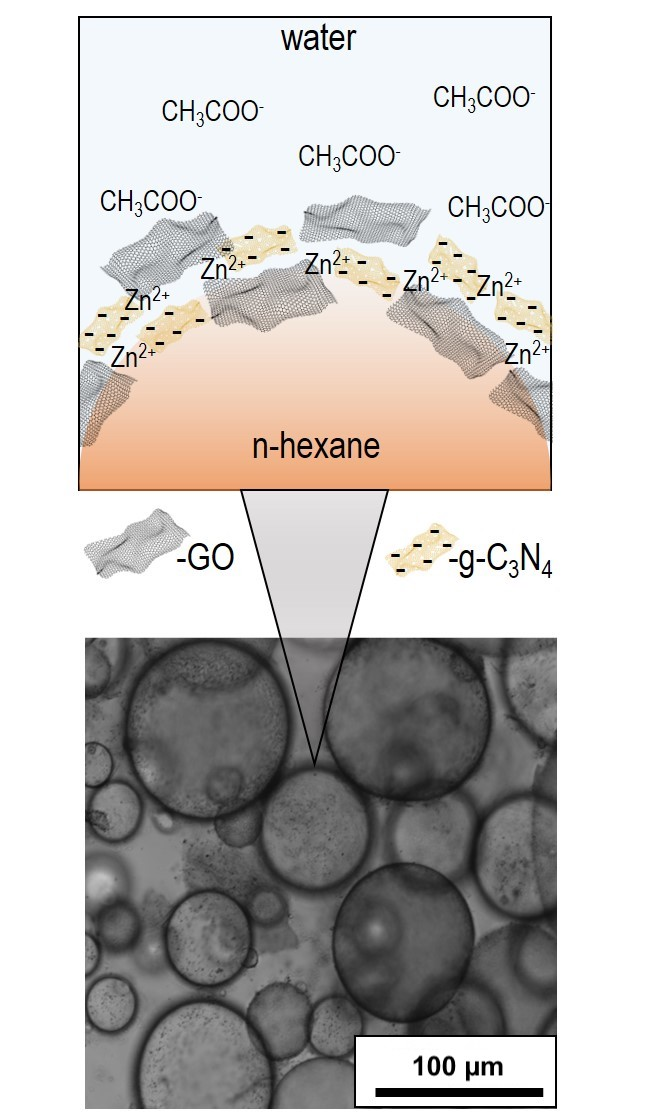

В работе предложен новый метод получения устойчивых высококонцентрированных эмульсий Пикеринга, стабилизированных двумерными частицами нитрида углерода (g-C₃N₄) и его смесей с оксидом графена (ОГ), в системе вода/н-гексан, за счёт электростатических взаимодействий с ацетатом цинка Zn(OAc)₂. С помощью оптической микроскопии и оценки скорости седиментации установлены оптимальные параметры получения эмульсий с концентрацией g-C₃N₄ до 6 мг/мл. Формирование эмульсий типа «масло в воде» (o/w) при стабилизации как частицами g-C₃N₄, так и бинарными дисперсиями ОГ/g-C₃N₄, было подтверждено с помощью флуоресцентной микроскопии с использованием водорастворимого красителя флуоресцеина. Анализ ζ-потенциала золя g-C₃N₄ и эмульсий, стабилизированных g-C₃N₄, позволил предположить основной механизм стабилизации высококонцентрированных эмульсий Пикеринга. Установлено, что ацетат-ионы (CH₃COO⁻) способствуют миграции отрицательно заряженных частиц g-C₃N₄ из водной фазы на межфазную границу, в то время как катионы цинка (Zn²⁺) адсорбируются на поверхности g-C₃N₄, предотвращая взаимное отталкивание частиц в оболочке капель эмульсии. При формировании эмульсий Пикеринга на основе бинарных дисперсных систем ОГ/g-C₃N₄ металлокластеры способствуют стабилизации эмульсий за счёт образования координационных связей между карбоксильными группами ОГ и частицами g-C₃N₄. Этот механизм обеспечивает эффективную интеграцию частиц на межфазной границе и предотвращает расслоение высококонцентрированных эмульсий Пикеринга. Результаты исследования открывают перспективы для разработки универсальных каталитических платформ с контролируемыми свойствами, применимых в процессах деградации органических загрязнителей и синтезе функциональных материалов.

ОСОБЕННОСТИ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ ВОКРУГ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ. МОДЕЛЬ ПУАССОНА–ГЕЛЬМГОЛЬЦА–БОЛЬЦМАНА

А. И. Долинный

Полный текст (PDF), 204 просмотров

Аннотация:

Модель Пуассона–Гельмгольца–Больцмана использована для исследования …

Модель Пуассона–Гельмгольца–Больцмана использована для исследования свойств двойного электрического слоя, формирующегося вблизи одиночной слабозаряженной сферической частицы, окруженной раствором 1:1 электролита. Разделяя на кулоновские и некулоновские (задаются потенциалом Юкавы) взаимодействия между двумя ионами в растворе, а также между ионами и частицей, получаем математические выражения для профилей соответствующих потенциалов около частицы в функции основных параметров модели. При варьировании значений ключевых параметров находим как монотонные, так и немонотонные профили электростатического потенциала, наблюдаем смену знака потенциала, вследствие чего возникают явления инверсии и обращения заряда. Определены условия, при которых наступает инверсия и обращение знака потенциала частицы. Рассмотрена зависимость потенциала нулевого заряда от размеров частиц, концентрации раствора одновалентного электролита и поверхностной плотности источника некулоновских сил.

НИОСОМЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИОКСИЭТИЛИРОВАННЫХ МИЦЕЛЛООБРАЗУЮЩИХ ПАВ И ОСНОВАНИЯ ХЛОРГЕКСИДИНА

Н. М. Задымова, С. А. Артюшина

Полный текст (PDF), 325 просмотров

Аннотация:

Предложен и реализован простой конденсационный …

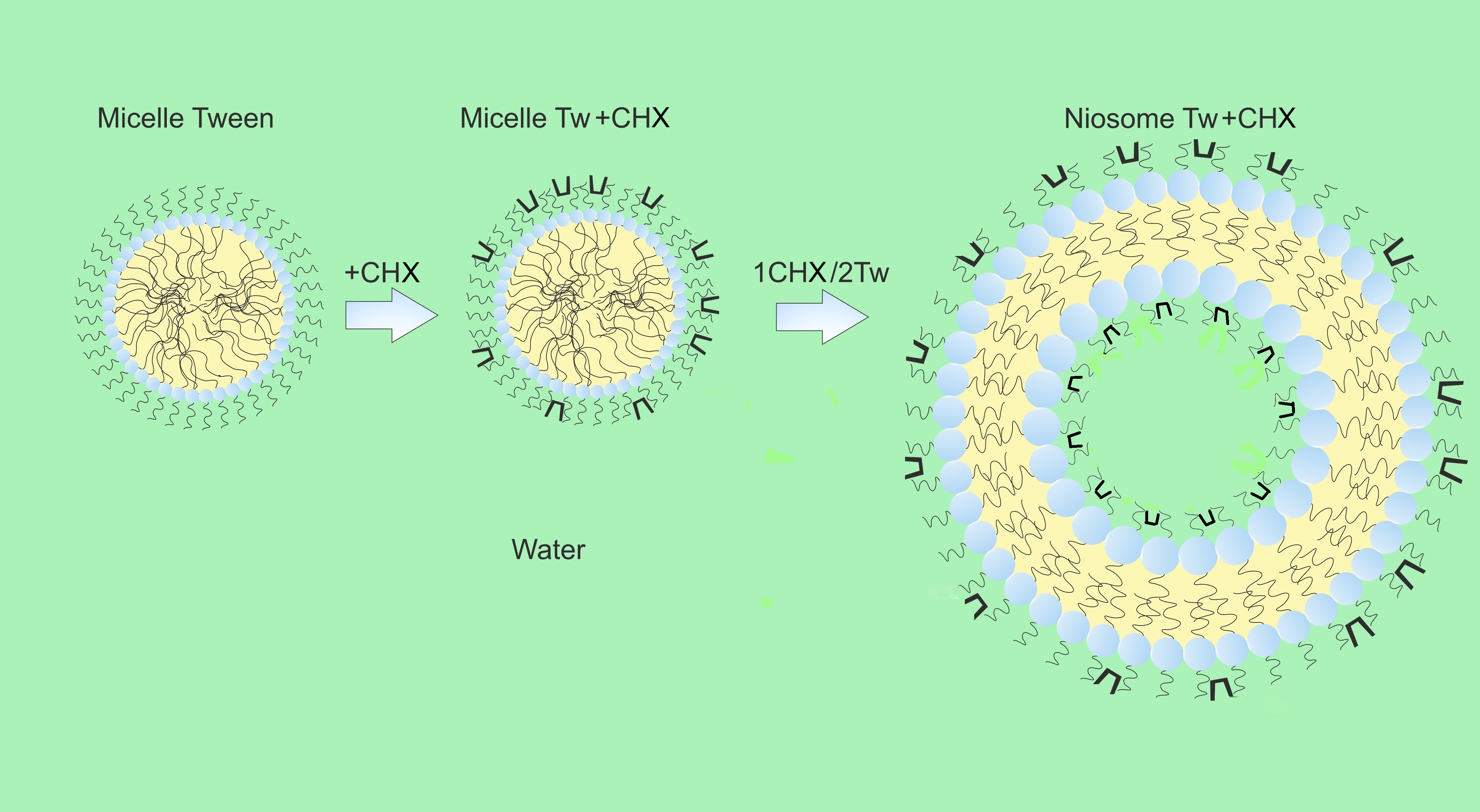

Предложен и реализован простой конденсационный способ получения ниосомальной формы практически нерастворимого в воде биоцида (основание хлоргексидина, ХГ), являющейся эффективным переносчиком ХГ в водной среде. Подход основан на солюбилизации ХГ в мицеллярных водных растворов полиоксиэтилированных ПАВ (Твин 80 и Твин 20) без использования органических растворителей, высокоэнергетического диспергирования и роторного испарителя, необходимых атрибутов в обычной практике получения ниосом, и обеспечивает высокую степень инкапсуляции биоцида (96 ± 2 %). Получены водные дисперсии двухкомпонентных ниосом (Твин 80+ХГ и Твин 20+ХГ), стабильные в течение длительного времени. Определены размеры ниосом, их структура, солюбилизационная емкость и транспортные свойства относительно ХГ. Проанализировано влияние длины углеводородной цепи ПАВ на размеры и стабильность ниосом с инкорпорированным ХГ. Предложен механизм трансформации мицелл полиоксиэтилированных ПАВ с солюбилизированным ХГ в ниосомы при мольном соотношении ХГ/ПАВ, равном 1/2.

ФУНКЦИОНАЛИЗОВАННЫЕ АЛКОКСИСИЛАНЫ КАК КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОМУ СИНТЕЗУ КОМПОЗИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ Au-ЯДРО/SiO2-ОБОЛОЧКА

М. Е. Карцева, Д. М. Кравчинский, О. В. Дементьева

Полный текст (PDF), 178 просмотров

Аннотация:

Композитные наночастицы (КНЧ) с ядром …

Композитные наночастицы (КНЧ) с ядром из благородного металла (Au, Ag) и кремнеземной оболочкой, способной служить носителем того или иного целевого соединения, представляют значительный интерес для решения различных прикладных задач, включая тераностику опухолей, создание высокочувствительных сенсоров, сверхъярких источников излучения (в том числе, когерентного), широкого круга метаматериалов. Традиционным прекурсором при синтезе таких оболочек является тетраэтоксисилан (ТЭОС), характеризующийся, однако, низким сродством к поверхности металлических ядер и плохой растворимостью в воде. Кроме того, в результате гидролитической конденсации ТЭОС формируется плотная сетка связей Si-O-Si, что отрицательно сказывается на емкости оболочки по целевому соединению. Все эти недостатки существенно осложняют как получение КНЧ на основе ТЭОС, так и их последующую загрузку. В данной работе анализируются возможности и преимущества альтернативных подходов к созданию КНЧ, основанных на замене ТЭОС функционализованными алкоксисиланами. При этом основное внимание уделяется частицам, полученным с использованием g-меркаптопропилтриметоксисилана.

СШИВАЮЩИЕ РЕАГЕНТЫ В НАПРАВЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

Н. Р. Кильдеева, Ю. О. Привар, С. Ю. Братская

Полный текст (PDF), 210 просмотров

Аннотация:

Настоящий обзор систематизирует данные о …

Настоящий обзор систематизирует данные о механизмах и особенностях применения для получения материалов на основе хитозана коммерчески доступных сшивающих реагентов – альдегидов (глутарового альдегида, дженипина, ароматических моноальдегидов) и диглицидиловых эфиров. Показано, что выбор сшивающего агента, способа и условий сшивки (pH, температура, природа кислоты в растворе хитозана) позволяет направленно регулировать морфологию, физико-механические свойства, кинетику набухания и деградации, а также биосовместимость получаемых гидрогелей, пленок и пористых материалов. Развитие стратегий сшивки, в том числе с использованием динамических ковалентных связей и макромолекулярных сшивающих агентов, открывает перспективы для создания инъецируемых, самозалечивающихся и стимул-чувствительных систем для биомедицинского применения. Особое внимание уделено решению проблемы цитотоксичности традиционных сшивающих агентов за счет использования менее токсичных альтернатив (дженипин, диглицидиловые эфиры) и методов, позволяющих снижать степень сшивки без значительного ухудшения механических характеристик материалов.

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Н. М. Кузнецов, С. Н. Чвалун

Полный текст (PDF), 196 просмотров

Аннотация:

В обзоре рассмотрены исследовательские работы …

В обзоре рассмотрены исследовательские работы в области электрореологии за последние годы. Представлены основные активно развиваемые направления исследований. Суммированы последние достижения как в области разработки новых материалов, так и теоретического описания эффекта. Рассмотрен прогресс в области практического применения, а также отмечены оригинальные перспективные приложения электрореологического эффекта.

ПОЛИМЕРНЫЕ МИЦЕЛЛЫ ДЛЯ НАНОМЕДИЦИНЫ: КАК ПОВЫСИТЬ ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ?

Е. В. Кузнецова, С. Н. Чвалун

Полный текст (PDF), 222 просмотров

Аннотация:

Полимерные мицеллы уже несколько десятилетий …

Полимерные мицеллы уже несколько десятилетий остаются одними из самых активно исследуемых объектов в области наномедицины, в том числе в рамках фармакотерапии раковых заболеваний. Благодаря своему строению “ядро-корона”, регулируемым в широком диапазоне параметрам (размеру, форме, сорбционной емкости, скорости разложения и др.), возможности придания стимул-чувствительных свойств и пр. полимерные мицеллы зарекомендовали себя как перспективные носители, способные эффективно инкапсулировать различные лекарственные вещества, адресно доставлять их в целевые ткани и органы, обеспечивая при этом их контролируемое и длительное высвобождение. Несмотря на многочисленные исследования, на сегодняшний день в разных частях мира одобрено всего четыре наноформы противораковых агентов на основе полимерных мицелл. В представленном обзоре обсуждается один из существенных недостатков полимерных мицелл – носителей лекарств, а именно возможность их распада до неассоциированных макромолекул при резком разбавлении и/или изменении условий внешней среды (pH, температуры, ионной силы раствора) вследствие недостаточной термодинамической стабильности (устойчивости). Рассматриваются некоторые стратегии, применяемые для устранения данного недостатка, которые включают в себя химическую сшивку полимерных цепей, формирующих ядро или корону мицелл, физическую сшивку сегментов мицеллы за счет дополнительных гидрофобных, электростатических взаимодействий или стереокомплексообразования, а также формирование так называемых мономолекулярных мицелл.

ВЛИЯНИЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ВЯЗКОУПРУГИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ФАЗЫ

А. В. Минаков, А. Д. Скоробогатова, Е. И. Лысакова, С. Д. Казанина, Е. Н. Волченко, М. И. Пряжников

Полный текст (PDF), 282 просмотров

Аннотация:

В данной работе представлены результаты …

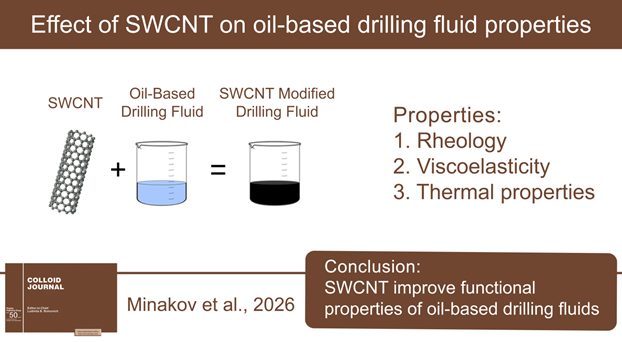

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования влияния добавки одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) на вязкоупругие и теплофизические характеристики буровых растворов на углеводородной основе. Впервые исследована реология, вязкоупругие характеристики, теплопроводность и температуропроводность буровых растворов с различным содержанием углеводородной фазы, модифицированных ОУНТ. В результате исследования было показано, что добавка ОУНТ способна значительно улучшать функциональные характеристики буровых растворов на углеводородной основе. Введение в буровой раствор нанотрубок позволяет увеличить эффективную вязкость в ряде случаев на порядок и многократно повысить значения параметра консистенции и предела текучести, а также практически двухкратно увеличить теплопроводность. Это открывает широкие перспективы использования одностенных нанотрубок в качестве регулятора свойств буровых растворов.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИХ НАНОСКАВЕНДЖЕРОВ ДЛЯ ДЕТОКСИФИКАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: ВЛИЯНИЕ ТИПА НАНОЧАСТИЦ

Т. Н. Паширова, Д. А. Татаринов, М. В. Габова, С. Н. Баташева, В. Н. Курьяков, З. М. Шайхутдинова, В. Ф. Миронов, П. Массон

Полный текст (PDF), 196 просмотров

Аннотация:

В качестве биокаталитических наноскавенджеров для …

В качестве биокаталитических наноскавенджеров для разложения фосфорорганического соединения (параоксона) могут быть использованы биосовместимые наносистемы различного типа: полимеросомы на основе амфифильных ди- и триблоксополимеров полиэтиленгликоль-полипропиленсульфида (PEG-PPS), липосомы и твердые липидные наночастицы, содержащие фермент – мутантную фосфотриэстеразу, полученную из гипертермофильных архей Saccharolobus solfataricus (PTE). Характеристики PTE-содержащих наносистем, полученные методом динамического рассеяния света, – размер в области 100 нм, полидисперсность, не превышающая 0.3, и отрицательный поверхностный потенциал систем – свидетельствуют о возможности их применения в детоксикационной терапии. Определение концентрации полимерных наночастиц в растворе методом ультрамикроскопии позволило рассчитать концентрацию фермента PTE внутри наночастиц, которая намного выше, чем концентрация токсиканта (параоксона). Методом диализа оценена проницаемость мембраны для продукта реакции гидролиза параоксона – пара-нитрофенола и фермента PTE. Исследование кинетики гидролиза параоксона, катализируемого ферментом PTE и PTE-содержащими наносистемами, методом спектрофотометрии показало, что инкапсулирование фермента и тип наночастиц не меняют механизм реакции Михаэлиса–Ментен. Установлено, что активность фермента PTE в наносистемах выше, чем у его неинакпсулированной формы, и зависит от типа наночастиц. Из серии исследованных наносистем наиболее перспективными для дальнейших испытаний и детоксикационной терапии являются полимеросомы, полученные на основе PEG–PPS.

НЕКОВАЛЕНТНАЯ СБОРКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА В УЛЬТРАТОНКИХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ГРАФЕНА И ОРГАНИЧЕСКИХ ХРОМОФОРОВ

К. О. Радыгин, А. И. Звягина, А. Е. Александров, М. А. Калинина

Полный текст (PDF), 189 просмотров

Аннотация:

В работе продемонстрирована новая стратегия …

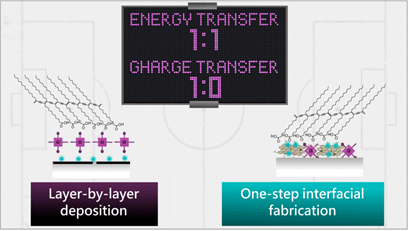

В работе продемонстрирована новая стратегия контролируемой нековалентной сборки и управления свойствами ультратонких пленочных гибридов на основе оксида графена (ОГ), тетракарбоксифенилпорфирина (TCPP) и полидиацетиленового ПАВ (ПДА). Показано, как с помощью послойного осаждения или одношаговой самосборки компонентов на межфазной границе воздух/вода можно влиять на механизмы переноса энергии и заряда при неизменном химическом составе ультратонкой пленки. Для интеграции активных компонентов гибрида был использован ацетат цинка, образующий координационные связи с карбоксильными группами ОГ и органических компонентов. С помощью атомно-силовой микроскопии показано, что при послойной сборке образуется упорядоченная структура с плотным монослоем ОГ в основании, промежуточным слоем TCPP и верхним слоем кристаллитов ПДА. Одностадийная сборка приводит к образованию смешанного слоя ОГ-Zn²⁺-TCPP со складчатой морфологией ОГ, покрытого ПДА. Спектроскопические исследования выявили Фёрстеровский резонансный перенос энергии в обоих гибридах, в которых порфирин выступает одновременно в роли донора и акцептора энергии в зависимости от структурной формы связанного с ней диацетиленового полидиацетиленового ПАВ. Гибриды, полученные послойной сборкой, при их интеграции в фотовольтаические ячейки с электрон-дырочным транспортным слоем демонстрировали выраженные диодные свойства и значительный фотоотклик, обусловленные эффективным пространственным разделением зарядов и направленным транспортом в слоистой структуре. Гибриды, полученные в одну стадию, дают симметричные вольт-амперные кривые и низкий фотоотклик вследствие рекомбинации экситонов в неупорядоченной структуре. Полученные результаты демонстрируют принципиальную возможность управления переносом зарядов в фотоактивных гибридах через контроль их супрамолекулярной организации выбором метода сборки.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЯНУС-ЧАСТИЦ И ОБОБЩЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ ПЛАТО О СТАНДАРТНОМ ДВОЙНОМ ПУЗЫРЕ

В. Б. Федосеев

Полный текст (PDF), 218 просмотров

Аннотация:

Янус-частицы являются одной из форм …

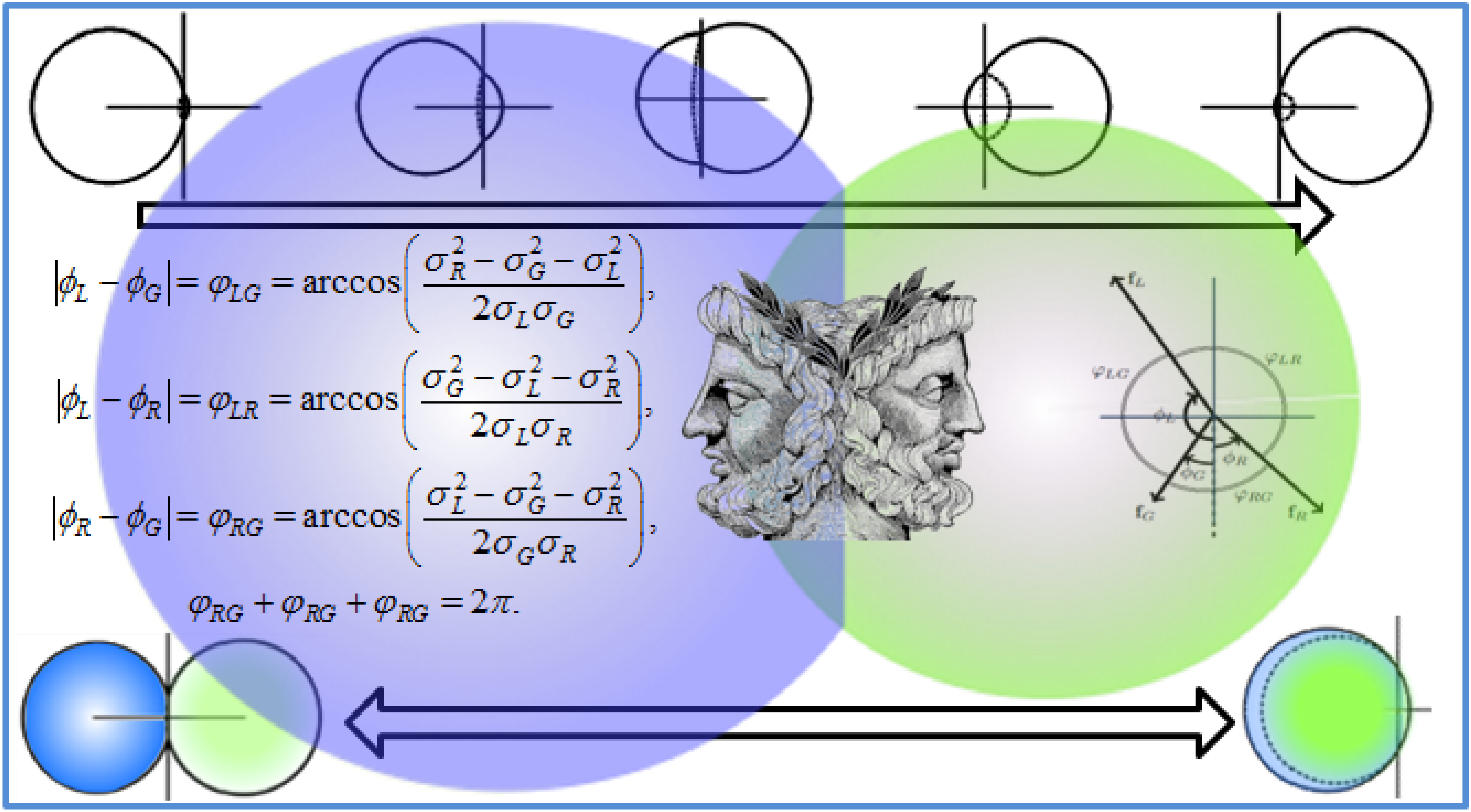

Янус-частицы являются одной из форм существования гетерогенных микро- и наночастиц. Удобным математическим прототипом янус-частиц является двойной пузырь, описанный Плато при решении проблемы о минимальных поверхностях. Основное различие между двойным пузырём и янус-частицей заключается в дополнительном условии, что межфазные границы могут иметь разные упругие свойства. Решение для этого случая получено с использованием метода Юнга. Указаны пределы его существования. Продемонстрирована зависимость конфигурации янус-частиц от соотношения поверхностных свойств и образующих их объёмов.

КАПИЛЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ЗАРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ С ВАРЬИРУЕМЫМИ ГИДРОФИЛЬНОСТЬЮ И ГИДРОФОБНОСТЬЮ

А. Н. Филиппов

Полный текст (PDF), 172 просмотров

Аннотация:

В работе предложена капиллярная модель …

В работе предложена капиллярная модель заряженной мембраны, состоящей из совокупности разделенных непроницаемым материалом плоскопараллельных щелевых гидрофильных пор, на поверхности которых может задаваться дзета-потенциал, либо плотность фиксированного заряда и условие прилипания жидкости, а также гидрофобных пор, отличающихся от гидрофильных размером, величиной дзета-потенциала (плотностью фиксированного заряда) и условием проскальзывания Навье. Выведены формулы для гидродинамической и электроосмотической проницаемости мембраны, ее электропроводности как функции относительной гидрофильной и гидрофобной пористостей, концентрации электролита, величины зарядов или потенциалов поверхностей, диэлектрических свойств раствора, коэффициентов диффузии ионов и их зарядовых чисел, размеров обоих типов пор. Во всех случаях показано соблюдение принципа взаимности Онзагера для перекрестных коэффициентов L12 и L21, отвечающих за скорость электроосмоса и ток течения. Все краевые задачи для четырех типов пор решены аналитически в приближении Дебая-Хюккеля. Установлено, что при действии внешних градиентов давления и электрического потенциала в случае водно-органических смесей на фоне слабого раствора электролита возможно разнонаправленное течение компонентов по гидрофильным и гидрофобным порам мембраны. Полученные результаты позволяют прогнозировать транспортные свойства заряженной мембраны в зависимости от соотношения между долями гидрофильных и гидрофобных пор.

ПРОБЛЕМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТЕРМОСТОЙКИХ ОРГАНОСИЛИКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О. А. Шилова, В. Н. Епимахов, Л. Н. Красильникова, А. В. Смешко, В. А. Алексеев, Ю. Е. Горшкова, В. Ю. Долматов, А. Е. Барашков, Т. А. Кочина

Полный текст (PDF), 172 просмотров

Аннотация:

Анализируются результаты дезактивируемости термостойких и …

Анализируются результаты дезактивируемости термостойких и радиационностойких органосиликатных покрытий, предназначенных для защиты оборудования АЭС, в зависимости от их состава и шероховатости поверхности. Апробирована возможность улучшения физико-механических свойств этих покрытий за счет добавки детонационного наноалмаза.

СОВМЕСТИМЫЙ ПРЕКУРСОР ДЛЯ ЗОЛЬ–ГЕЛЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ. МИНИ-ОБЗОР

Ю. А. Щипунов

Полный текст (PDF), 200 просмотров

Аннотация:

Коллоидные системы, используемые в качестве …

Коллоидные системы, используемые в качестве темплата в золь-гель синтезе, представляют большой интерес благодаря структурному разнообразию, однако, они весьма чувствительны к условиям проведения эксперимента. Введение прекурсора, выделение органического растворителя при гидролизе, введение каталитических добавок – кислоты или щелочи, нагрев приводят к перестройке и фазовым переходам. Поэтому окончательное состояние оказывается существено измененным по сравнению с исходным, что не определяется a priori. Обзор посвящен прекурсорам с остатками этиленгликоля, которые в отличие от тетраэтоксисилана, используемого в традиционном золь-гель синтезе, гидрофильны, растворимы в воде, гидролизуются в нейтральных водных растворах, не требуют добавления катализатора и нагрева. Кроме того, в отличие от этанола этиленгликоль, в тех количествах, в которых выделяется при гидролизе, не приводит к трансформации коллоидных систем. В обзоре рассматривается получение прекурсоров, вопросы золь-гель химии и примеры формирования разнообразных функциональных материалов, которые синтезируются по более простому протоколу в одну стадию в условиях, определяемых минерализуемым темплатом, а не золь-гель процессом. Многие из них можно синтезировать только с помощью этиленгликоль-содержащих силанов.